法人化を考える年収の目安|年収以外の検討事項・法人化するベストなタイミングを解説

今回は事業計画書について解説したいと思います。

事業計画書は、事業主が具体的にどのように事業を運営していくのかを社内・外に示すための計画書です。事業計画書の作成は義務付けられていないため、必ずしも作成が必須というわけではありません。

しかし、ほとんどの事業主の方は起業時に、自身がこれから行う事業に「強い想い」を持っているのではないでしょうか。

自身の事業計画を第三者が明確に理解できる事業計画書を作ることで、ステークホルダー(利害関係者)から信頼を得られるだけでなく、事業のために必要な融資や取引に繋がっていきます。

今回は事業計画で抑えるべきポイントや、記載すべき項目を解説します。

目次

そもそも「事業計画書」は必要でしょうか?

少し視点を変えて考えてみましょう。

例えばあなたが銀行員だとします。そこに創業を計画しているAさんとBさんが来店しました。Aさんは細かな資金計画や収支計画の書かれた誰が見ても明解、かつ現実的な事業計画書を提出しました。一方のBさんは、資金計画や収支計画も実現不可能ではないかと懸念されそうなあまり現実的ではない、ざっくりとした事業計画書を提出しました。

もちろんどちらの事業がうまくいくか、どちらの事業が失敗するかは、この時点では誰にもわかりません。

しかし、この時点で銀行の融資担当者はAさんが作成した事業計画書を見て、事業に対する計画や、目標、さらに熱意を感じることができます。

つまり事業計画書は銀行の融資担当者など、今後の事業関係者へ「自身が事業に対する想いや、事業を実現するための計画」を示すための資料にもなるのです。

事業計画書を作成する場合は、自身で実現可能であり、事業として成り立つ内容とし、人に見られる事を意識して作りましょう。

起業する際に、「自己資金で100%まかなえるので融資は不要!」といった方でも事業計画を作っておいてください。実際に自身の事業がスタートして、後になって創業当初の想いを振り返ることもできます。

これから起業する人にとって会社設立は分からないことが多いのではないでしょうか。

また、起業したばかりの人にとっては事業の立ち上げと同時に様々な手続きを進めなくてはならず大変な思いをしている方も多いことでしょう。

そこで、ミチシルベでは

・「会社設立について相談したい・・・」

・「会社設立の手続きどうしたらいいかよくわからない・・・」

・「税理士や司法書士を紹介してほしい・・・」

といった起業したばかりもしくはこれから起業する方々のお悩みにお応えするべく、会社設立についての無料相談を実施しています。

下記バナーから無料相談をお申し込みできますので、ご自身の会社設立に関するお悩み解消にご活用ください。

自身でなにかビジネスを創業時に作成する事業計画書を「創業計画書」と言います。

創業計画書を作成しておけば、そのまま融資もできます。

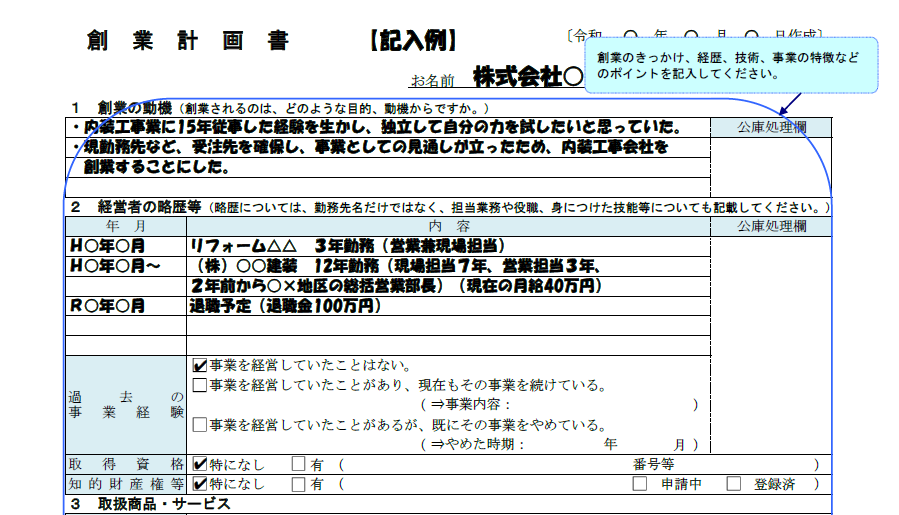

出典:日本政策金融公庫 創業計画書

参照元:https://www.paton-l.com/founded-loan/establishmentplan/

日本政策金融公庫の創業計画書では下記の 必要となります。

1.創業の動機

事業主がなぜその事業を創業するのか、目的と動機を記載します。自身の起業に対する熱意をぶつけるところです。

創業することで「誰に・何を」したいのかを、誰が見てもわかるように明確に記載しましょう。また「今」やる理由を記載することで、より事業に対する説得力が増します。

2. 創業者の略歴

例えば、創業計画書を提出する事業主は、どんな経歴の人が起業をするのかを客観的に記載しましょう。全く経験のない事業を起こすよりは、今までの経験を生かして事業を起こす方が成功率は高いと考えられます。

できるだけ事業と経歴のシナジーを考えて記載しておきましょう。

3. 取り扱い商品とサービス

自社のサービスの概要と想定される売上割合を下記の項目で記載します。

以上3点を記載することで売上のイメージがより明確になります。

4. 取引先、取引関係等

事業取引先として「販売先」、「仕入れ先」、「外注先」を明確にしておきましょう。販売先がまだしっかり決まっていない場合でも、顧客が個人か法人か、顧客は少数か多数かなどを具体的にイメージすることが大切です。

また仕入れ先にどの程度の単価で仕入れられるのか事前に話し合っておくと、より計画性の高い事業計画書となります。

5. 従業員

雇用予定の従業員数です。(家族も含めた人数です)

従業員を増やすことで固定費は大きくなりますが、事業の推進力は増します。

6. 借入れの状況

現在の借入金額を記載します。通常の借金だけではなく、住宅や車のローンも含みます。借り入れの際、最終的には通帳を確認されるケースもあるので、ギリギリの支払いでは借り入れは難しいかもしれません。

7. 必要な資金と調達方法

事業計画書のなかでも一番重要な「事業に必要な資金」を記載する項目です。資金は「設備資金」と「運転資金」に分けられます。

設備資金は事業をはじめるために必要な初期費用で、運転資金は仕入れや人件費など事業を運営していくうえで必要な資金です。

また調達する資金も「自己資金」と「借入」に分けられます。ここで知っておくべきことは「自己資金がない=本気ではない」と捉えられがちであるということです。

事業を行うための本気度を示すためにも、少なくとも必要資金の1/3は貯蓄してからはじめましょう。

8. 事業の見直し

ここでは「創業当初・事業が軌道に乗ってから」の2パターンの売上利益計画を作ります。軌道に乗るまでは赤字の可能性もあると思いますが、その赤字がどの程度の期間で軌道に乗るのか、軌道に乗ってからの利益はどのように推移して行くのかを記載していきます。

起業を予定している人にとって、事業計画書はとても身近で、大切なものです。事業計画書の提出は義務付けられているわけではありません。しかし、事業計画書は自身の事業計画を第三者に客観的に伝える上でも、非常に有効です。ぜひ一度「創業計画書」を作ってみてください。

計画書を実際に作ってみると改めて「自社の強み弱み」「市場の機会・脅威」などが明確になります。あるアンケートでは、事業計画は具現化するだけではなく資金面での計画に余裕を持つことが重要で、創業者の7割が「創業時は予期せぬ出費があった」と回答しています。

そのため、事業計画を出来るだけ細かく作りこむことで事業を軌道に乗せやすくなります。作り込んだ事業計画書は資金調達する際、銀行などの融資担当者に説明するとき

にも有効になるでしょう。事業計画を推進するためにも、よく検討して作成するようにしましょう。

『会社設立のミチシルベ』では、起業志望者をサポートしています。東京・埼玉・千葉・横浜で会社設立を検討している方で、株式会社・合同会社設立時に使える補助金・助成金や事業計画については相談無料相談も行っております。『会社設立のミチシルベ』までお気軽にお問い合わせください!

この記事のキーワード

キーワードがありません。

この記事と同じキーワードの記事

まだ記事がありません。

キーワードから探す

カンタン1分登録で、気になる資料を無料でお取り寄せ

そんなお悩みをお持ちの方は、まずはお問い合わせください!